前言

自 GPT-4 問世以來,「Function Calling」幾乎是所有開發者的入門關鍵字。 而如今,它不再只是「呼叫一個函式」的技術,而是被整合進更大的 Tool Use(工具使用) 生態中。 這場變化不只是改名,而是從「讓模型能呼叫函式」,邁向「讓模型能靈活運用整個工具生態」的思維轉折。

本文將帶大家一次看懂這場變化的脈絡、原因與實務影響。

從「函式呼叫」到「工具使用」的演進

| 時期 | 主流代表 | 名詞 | 核心概念 |

|---|---|---|---|

| 2023 初期 | OpenAI GPT-4、LangChain (早期 Function Agent) | Function Calling | 模型輸出 function_name + arguments;由外部程式執行並回傳結果。 |

| 2023 下半年 | Claude 2.1、Gemini 1.5 | Tool Use/Tools | 模型可呼叫多種外部能力(不限於函式),支援多步決策與串流回傳。 |

| 2024 起 | OpenAI Assistants API、Claude 3、MCP 協定 | Tools 作為標準介面 | 工具可獨立註冊、跨應用共用;模型與工具透過協定(如 MCP)互通。 |

Function Calling 是技術;Tool Use 是語意與架構。 過去我們只是「讓模型會呼叫函式」;現在我們在做的是「讓模型能靈活使用一整個工具生態系」。

在 API 層面的對應關係

在實作上,「Function Calling」與「Tool Use」也反映在 API 欄位名稱的變化:

| 概念層 | Function Calling | Tool Use | 說明 |

|---|---|---|---|

| 工具宣告 | functions |

tools |

可用函式/工具清單 |

| 模型選擇 | function_call |

tool_calls |

模型實際決定要用哪些(新版支援多個) |

| 使用策略控制 | 無 | tool_choice |

控制模型是否、如何使用工具 |

| 呼叫數量 | 一次一函式 | 可多工具協作 | |

| 範圍 | 僅限程式函式 | 可涵蓋 API、RAG、工作流、MCP 等 |

也就是說: Function Calling 對應到 functions;Tool Use 對應到 tools。

技術演化關鍵

Function Calling 一次只能呼叫一個函式

在 GPT-4 初期與 OpenAI 舊版 Chat Completions API 中,

開發者需預先定義一組或多組 functions,但模型每次回傳時,只能選擇呼叫其中一個函式。

例如(請求):

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4-0613",

functions=[

{

"name": "get_weather",

"description": "Get current weather information",

"parameters": {"type": "object", "properties": {"location": {"type": "string"}}}

},

{

"name": "search_news",

"description": "Search latest news",

"parameters": {"type": "object", "properties": {"keyword": {"type": "string"}}}

},

],

messages=[

{"role": "user", "content": "幫我查一下今天台北天氣,並找幾篇相關新聞"}

]

)

模型回傳(assistant 訊息片段):

{

"role": "assistant",

"content": null,

"function_call": {

"name": "get_weather",

"arguments": "{ \"location\": \"台北\" }"

}

}

此時它只能執行 get_weather;

若要再呼叫 search_news,必須由外部程式先執行 get_weather、把結果回填成一則 role="function" 的訊息,再進行第二輪推理,模型才可能下一步再呼叫 search_news。

也就是說:Function Calling 是「一次一函式」的同步機制。

而 Tool Use 則支援多工具協作

從 2024 年起(OpenAI Assistants API、Claude 3、Gemini 1.5 之後),

新的 tools 與 tool_calls 格式讓模型能:

- 一次呼叫多個工具;

- 在單一回應中執行多步操作;

- 支援串流(streaming)或異步(async)執行。

例如(請求):

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o",

tools=[

{"type": "function", "function": {

"name": "get_weather",

"parameters": {"type": "object", "properties": {"location": {"type": "string"}}}

}},

{"type": "function", "function": {

"name": "search_news",

"parameters": {"type": "object", "properties": {"keyword": {"type": "string"}}}

}}

],

tool_choice="auto",

messages=[

{"role": "user", "content": "幫我查今天台北天氣並找幾篇相關新聞"}

]

)

模型回傳(assistant 訊息片段):

{

"role": "assistant",

"content": null,

"tool_calls": [

{

"id": "call_1",

"type": "function",

"function": {

"name": "get_weather",

"arguments": "{ \"location\": \"台北\" }"

}

},

{

"id": "call_2",

"type": "function",

"function": {

"name": "search_news",

"arguments": "{ \"keyword\": \"台北天氣\" }"

}

}

]

}

重點:

tool_choice是輸入端用來控制「是否/如何用工具」;tool_calls是輸出端回傳「實際呼叫了哪些工具」。 新版 Tool Use 支援在一次回應中產生多個tool_calls,形成自然的多工具協作流程。

模型可在一次推理中同時規劃並呼叫多個工具, 實現真正的「多任務 Agent 式」行為。

| 面向 | Function Calling (舊) | Tool Use / Tools (新) |

|---|---|---|

| 每次呼叫 | 一次僅呼叫一個函式 | 一次可呼叫多個工具 |

| 執行方式 | 同步、單步 | 串流、多步、可異步 |

| 接口名稱 | functions + function_call |

tools + tool_calls |

| 設計思維 | API 指令式 | 工具生態式 |

| 應用範例 | LangChain Function Agent | MCP、Assistants API、Dify Tools |

為何業界棄「Function Calling」改用「Tool Use」

1. 語意更廣、可擴充

「Function」太狹隘,只適合單一 API;而「Tool」可代表任何外部能力: API 呼叫、RAG 檢索、MCP 伺服器、資料庫查詢、程式執行、甚至整個 workflow。

2. 多工具協作成常態

現代 Agent 往往同時需要查資料、跑演算法、再生成摘要。 Tool Use 讓模型能在一次推理中挑選並連續使用多個工具,而不是一回合只執行一支 function。

3. 支援標準協定與跨應用重用

MCP (Model Context Protocol) 讓工具能被不同應用共用。 透過標準化 schema 與通訊方式,工具不再綁死在單一 Agent 內。

4. 更好對應新一代 API 格式

- OpenAI v1.2 之後:全面改用

tools、tool_choice欄位,淘汰舊functions。 - Anthropic Claude 3 系列:引入

tool_use事件,可同時多工具串流。 - Gemini 1.5 / Mistral API:沿用 OpenAI 相容格式。

Tool Use 是「統一框架」

在新版 OpenAI、Anthropic Claude 3、Gemini 1.5 乃至 Dify、n8n 等 Agent 系統裡, Tool Use = 模型使用外部能力的通用協定。

這個協定定義了三件事:

| 元素 | 角色 | 說明 |

|---|---|---|

tools |

工具清單(輸入) | 告訴模型有哪些工具可用、每個工具的描述與參數結構。 |

tool_choice |

控制策略(輸入) | 決定模型能否、是否要使用工具。 |

tool_calls |

呼叫結果(輸出) | 模型實際決定要使用哪些工具與參數。 |

Tool Use 可包含多種「工具類型」

tools 是一個清單(list),

每個元素都是一個可呼叫的外部能力,且都有 type 欄位。

不同框架可定義不同類型,例如:

類型 (type) |

代表技術 | 用途/說明 |

|---|---|---|

"function" |

Function Calling | 最常見;執行一個程式函式。 |

"retrieval" |

RAG 檢索 | 查詢向量資料庫、知識庫。 |

"code_interpreter" |

程式執行/Python sandbox | 執行代碼、運算、繪圖。 |

"mcp" |

MCP 伺服器(Model Context Protocol) | 從外部協定載入工具、資料或資源。 |

"file_search" |

檔案/文件搜尋工具 | 在已上傳檔案中檢索內容。 |

"browser" |

瀏覽工具 | 讓模型發出 HTTP 請求或檢索網頁。 |

所以 Function Calling 與 MCP 並列為 Tool Use 架構下的不同「tool type」。

我們這裡就以OpenAI Python SDK 做一個範例,同時定義多種工具:

response = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o",

tools=[

# Function Calling 型工具

{

"type": "function",

"function": {

"name": "get_weather",

"description": "取得天氣資訊",

"parameters": {

"type": "object",

"properties": {"location": {"type": "string"}}

}

}

},

# MCP 工具(外部伺服器)

{

"type": "mcp",

"server_url": "https://notes-mcp-server.local",

"tools": ["list_notes", "read_note"]

},

# 檔案檢索工具

{"type": "retrieval"}

],

tool_choice="auto",

messages=[{"role": "user", "content": "幫我讀出最新筆記並查天氣"}]

)

這裡模型可以:

- 透過 Function Calling 呼叫

get_weather(); - 透過 MCP 伺服器呼叫

list_notes()、read_note(); - 若語意需要,也能用

retrieval查知識庫內容。

從設計角度看,簡單用一個表格整理:

| 層級 | 舊架構 | 新架構(Tool Use) |

|---|---|---|

| 語意 | 「模型呼叫函式」 | 「模型靈活使用多種工具」 |

| 技術形式 | functions + function_call |

tools + tool_calls + tool_choice |

| 擴充性 | 只能呼叫函式 | 可掛載任何外部服務或協定(含 MCP) |

實務建議:開發時怎麼跟上這波轉變

-

程式層面

- 若使用 OpenAI 新版 SDK:請改用

tools而非functions。 - LangChain、LangGraph 等框架已全面以 Tool 為核心抽象;MCP 工具可直接掛入。

- 若使用 OpenAI 新版 SDK:請改用

-

命名與文件

- 文件用語建議改成「Tool Use/工具呼叫」。

- 若需兼容舊版,可註記:「即早期 Function Calling 機制(functions 欄位)」。

-

架構層設計

- 把工具定義、執行邏輯抽離應用程式,放進 MCP Server 或共享模組。

- 讓 Agent 只負責決策與流程控制,不直接耦合具體工具。

-

觀測與維運

- 開啟 Tracing (如 LangSmith 或自建 Logger),追蹤各 tool 的延遲、成功率、成本。

- 工具 schema 保持簡潔明確,模型選擇會更穩定。

未來趨勢:從 Tool Use 到可組裝的 Agent 平台

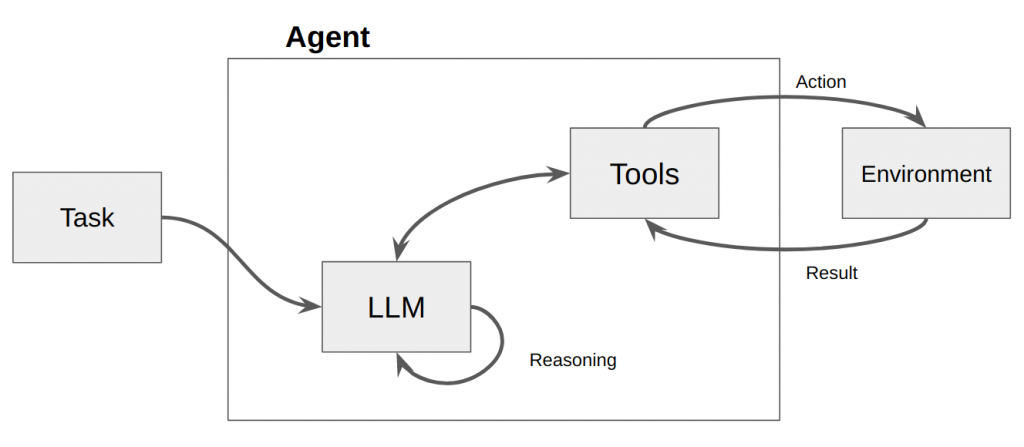

未來的 LLM 應用不再是「一個模型 + 一支函式」的直線流程,而是以 Tool Use 為核心、可自由組裝的多工具工作流(Agentic System)。 這樣的系統以 LLM 為大腦、Tool 為手腳、MCP 等協定為神經網絡,讓模型不僅能回答,更能行動。

結語

總而言之,Tool Use 並非 Function Calling 的替代品,而是其進化版。

在新版架構中,tools/tool_calls 成為統一介面,舊有的 Function Calling 則以 type: "function" 的形式延續存在。MCP 提供跨應用共享與治理能力,但並非所有專案都必須依賴。 最終目標是打造能「推理並行動」的 Agent。LLM 負責思考,工具負責執行,開發者要做的,是設計出可被 LLM 穩定理解與使用的工具層。

參考

鼓勵持續創作,支持化讚為賞!透過下方的 Like 拍手👏,讓創作者獲得額外收入~ https://www.youtube.com/channel/UCSNPCGvMYEV-yIXAVt3FA5A

https://www.youtube.com/channel/UCSNPCGvMYEV-yIXAVt3FA5A